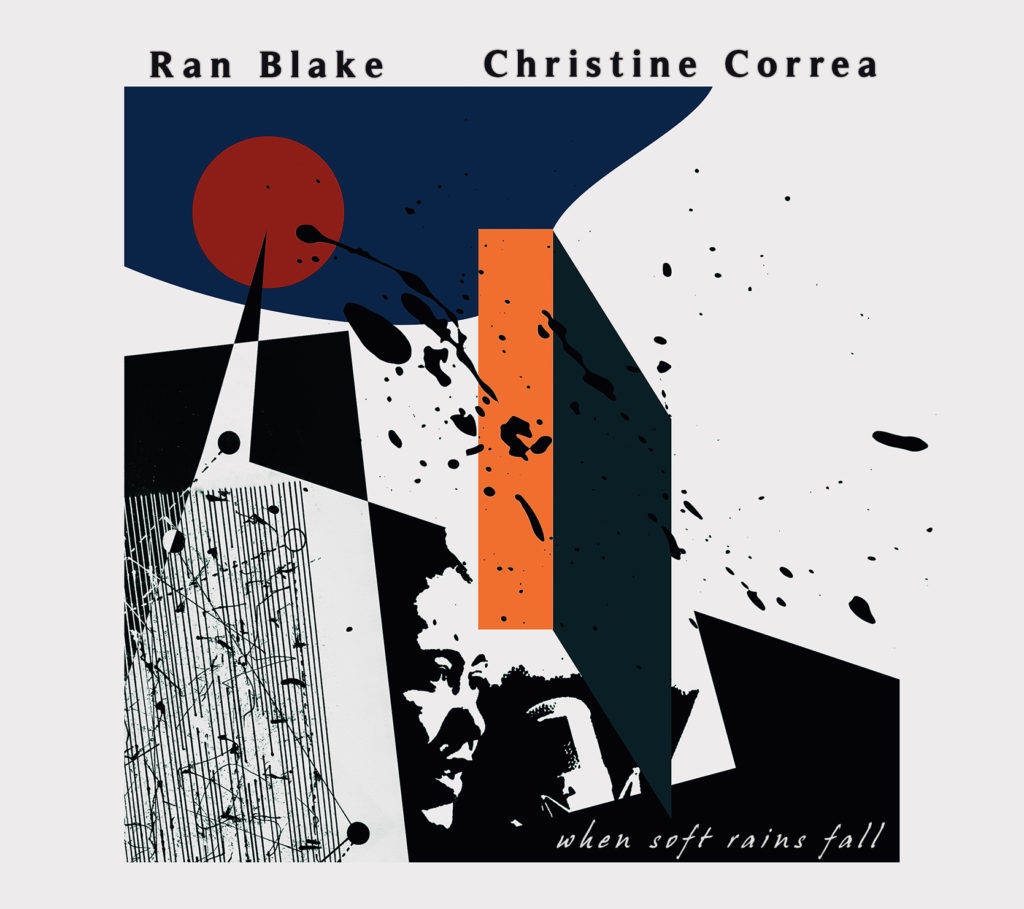

When Soft Rains fall

Christine Correa (voc), Ran Blake (p).

Christine Correa s’est, à plusieurs reprises, montrée soucieuse de rendre hommage à ses devancières choisies : Billie Holiday, Jeanne Lee, Abbey Lincoln. Elle a construit un songbook qui ne doit rien au hasard ; il décrit avec précision le territoire qu’elle a fait sien. Avec Ran Blake déjà, dont elle a été l’élève, qui l’a élue pour partager ses fidélités depuis plus de trente ans, elle a refait au long de deux albums le parcours des révoltes, des colères et des tendresses pudiques d’Abbey Lincoln (laquelle a elle-même payé son dû à Billie Holiday). « Ce mélange de miroirs » (Eluard), plutôt que de renvoyer à une origine et une propriété, un propre, fait briller en ces mélodies ce qui justement excède la voix, le nom, qu’elles font venir à une mémoire dont la tendance est de les assigner. Puisque aussi bien, ce nom, cette voix, n’était pas, loin de là, celle à laquelle ces mélodies étaient destinées. Prise au sérieux, l’idée de redonner intégralement l’album mythique et testamentaire de Billie Holiday, Lady in Satin, revient à relancer sciemment cet écart qui a rendu leur autonomie à ces standards tout en les incarnant.

C’est donc dans cette distance, le recul pris, que se constitue, dans la profondeur, le sérieux, et, ce qui n’allait pas de soi, la simplicité, la perspective qui rend possible, non pas un dialogue, mais un échange à trois, médiatisé par les compositions, à leur tour reconfigurées par les soins d’un Ran Blake au jeu lui-même prismatique. « Mélange de miroirs » (Éluard), pour ne pas s’en tenir à un jeu de reflets, chacune de ces voix, celle de Christine Correa, mûrie, élargie, dans laquelle roule par instants un fin gravier dans un lit de soie (For heaven’s sake), aux inflexions micro-tonales de toujours, celle de Lady Day devenue avec le temps celle d’un fantasme, au grain explosé d’avoir, pour emprunter au langage des photographes, poussé sa sensibilité à l’extrême, celle de Ran Blake, concentration kaléidoscopique de tous les imaginaires convoqués par les mots, les images, l’Histoire. Chacune de ces voix, elles-mêmes hantées, l’opérateur d’un déplacement.

De ce fait, le champ largement ouvert aux affects les plus divers, est un champ de forces qu’un puissant magnétisme équilibre. L’illusion promise au drame de la désillusion compose le programme cohérent de Lady in Satin. Ces deux pôles autorisent tous les échanges de la chimie affective de laquelle l’ironie n’est pas absente (I get along without you very well, ici largement reconfiguré). C’est toutefois l’étoffe d’un linceul qui drape l’album tout entier quand les cordes de Ray Ellis et la robe de gala portée par Lady Day favorisaient l’équivoque. On pouvait compter sur Ran Blake pour la lever, pour jalonner d’ombres fantomatiques cette promenade crépusculaire et sur Christine Correa pour leur donner une voix non moins capable de couleurs spectrales que de vifs accents aux irisations d’arc-en-ciel. Il peut ainsi y avoir du défi dans le dépit (Glad to be unhappy). Amours mort-nées, amours défuntes, amours enterrées vivantes, toutes errent dans les limbes promis aux passions rentrées ou refroidies.

Cet espace pour l’indéfini, ménagé aux marges de l’enfer, est celui dans lequel prennent forme ces rêveries déportées. Si toutes les chansons du répertoire de Lady in Satin appartiennent au great american songbook, et relevaient en 1958 du répertoire sentimental dans lequel baignait l’Amérique du « cauchemar climatisé », les revisiter aujourd’hui, c’était encore les réviser. Inscrire, soixante-dix ans plus tard, cet hommage à Billie Holiday dans une perspective renouvelée, actualisée, sans trahir sa charge émotionnelle, donne à cet album une portée exceptionnelle. Son titre, tiré d’un vers de I get along without you very well, est une antiphrase. De même, le halo évoquant l’École de Vienne qui le nimbe tout au long (en particulier dans For all we know), engage à une relecture critique de ce répertoire[1] et du lien qu’il entretient avec le temps qui le porte et où il résonne.

Trois pièces absentes de l’album original ont été glissées, un peu comme la forme étrange qui traverse le bas du tableau d’Holbein, Les Ambassadeurs : Big stuff (que Bernstein avait écrit pour Billie Holiday) ; Lady sings the blues (une émouvante et cruelle déclaration à la face du monde, provocante mise à nu que Ran Blake lacère d’un geste impératif sur les cordes du piano) ; et le célèbre poème de Frank O’Hara, The Day Lady Died. L’anamorphose de Holbein déchiffrée révélait un crâne : ces trois pièces, d’une façon ou d’une autre, pointent vers la Mort

Reprise réorientée, mais déprise aussi bien, au-delà de sa beauté intrinsèque, When Soft Rains Fall a réussi cet exploit de donner sens et profondeur au remake, de l’instituer enfin en un genre authentique, pour, en conséquence et par-dessus tout, lui conférer une dignité.

Philippe Alen

Ran Blake / Christine Correa – When Soft Rains fall (Red Piano Records RPR 14599-4443, 2020).

[1]Ceci engage fortement à mettre en regard l’écoute de When Soft Rains fall et la lecture du deuxième chapitre intitulé « Le ton » du Alban Berg d’Adorno. Tant sa saisie de la musique de Berg sous l’angle de la disparition, que des remarques sur son usage de l’intervalle de seconde mineure (« Dans le matériau musical, le « rien » trouve son équivalent dans l’intervalle de seconde mineure qui mène au-delà de la note pure et simple, sans toutefois se profiler mélodiquement par rapport à elle ; elle reste encore en deçà de la plasticité des intervalles et s’apprête donc toujours à s’évanouir dans l’amorphe »), sa beauté propre (« Cette musique est belle au sens du mot latin formosus, riche en formes »), le semblant de paradoxe entre ces deux citations qui ne sont contradictoires qu’en apparence, son rapprochement avec la musique de Schumann, et tant d’autres observations locales en ces pages magnifiques, semblent indiquer une saisie possible de la musique de Ran Blake en son ensemble et du duo formé ici avec Christine Correa en particulier.