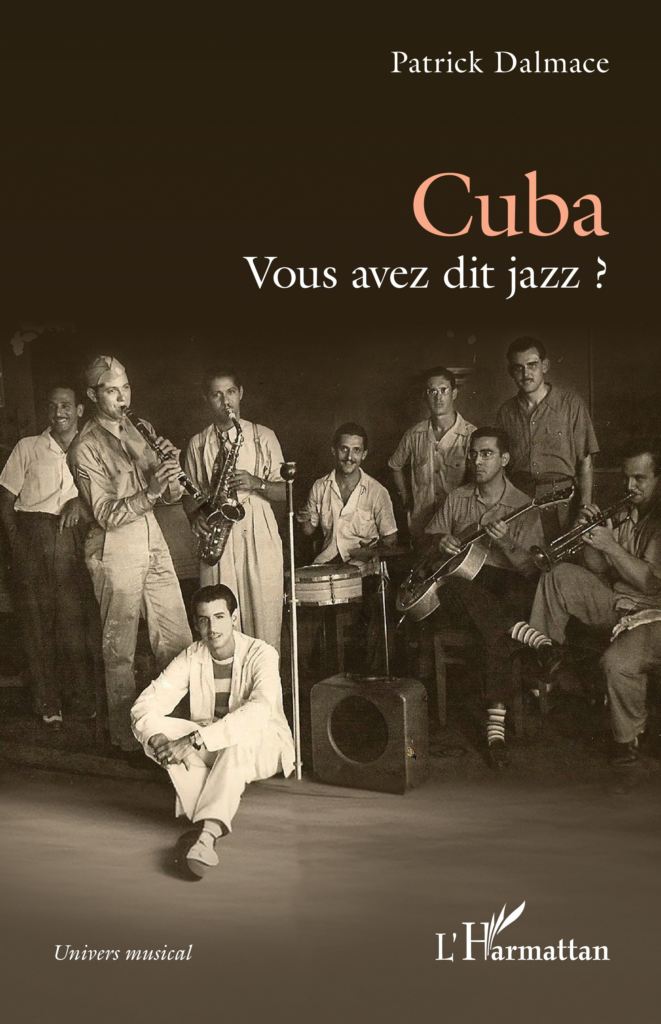

Patrick Dalmace – Cuba Vous avez dit jazz ?

Patrick Dalmace découvre le jazz dans les années ‘60, il s’intéresse particulièrement au jazz dans les pays hispanophones. Attiré par les musiques de Cuba, il parcourt l’île pendant 25 ans. Il a écrit un 1er volume sur ‘La musique cubaine à Paris entre 1930 et la seconde guerre mondiale’. Il a collaboré à la revue ‘Jazz Hot’, à d’autres revue de langue espagnole, et même à notre chère ‘Gazette Bleue’.

De ses périples dans Cuba, il collecté tout ce qui était disponible sur le jazz, son apparition, ses manifestations, sa crédibilité… doute qui se traduit par le point interrogation que comporte le titre du volume.

Un volume de 435 pages qui se rapproche plus de la thèse universitaire que du bouquin d’été, par le foisonnement d’informations quasi exhaustives qu’il a glané pendant 25 ans de recherches (interviews, coupures de journaux, témoignages et autres documentations, puis, nous le verrons, traduit à sa sauce (piquante)). Son histoire du jazz à Cuba est particulièrement détaillée : dates, formations, morceaux interprétés, conditions sociales et politiques… Complet certes, mais touffu. La lecture en devient ardue et difficilement digérable, réservée aux monomaniaques du sujet.

Ça commence par le début (du jazz) : les cubains ont-ils participé à la naissance du jazz ? Si leur présence est vérifiée en Louisiane à ce moment crucial, ce sont essentiellement des enfants d’émigrés qui n’ont pas connu l’île et leur participation à ce nouveau phénomène musical a eu une incidence mineure sur le genre. D’autre part, la présence de Nord-Américains à Cuba n’est pas étrangère à l’apport de cette musique qui attendra les années ‘40 pour vraiment toucher les auditeurs et musiciens locaux, la prohibition provocant des va et viens incessant de personnes venant s’encanailler dans ce pays de cocagne, en apportant leur propre culture. Les ondes radio sont captées et les gramophones font leur apparition.

Mamie Smith se produit là en 1932, dans un cadre ludique de vaudeville, mais le ‘blues’ s’introduit, même si peu de cubains en font, alors, cas. Pourtant les disques, militaires et touristes circulent. Doucement, les musiciens cubains tendent l’oreille, et certains ensembles américains en pioches de nouvelles couleurs pour leur groupe parmi les meilleurs lecteurs et interprètes locaux. Des cubains voyages à leur tour, dans le monde entier, et finissent par teinter le jazz international. L’exemple le plus significatif est l’arrivé de ‘Chano Pozo’ à New-York en 1946, et le rôle qu’il a tenu auprès de nombreuses figures de jazz, jusqu’à l’apparition d’un style dit : ‘Afro-cubain’ exploité notamment par ‘Dizzy’ et ‘Machito’ .

Si quelques orchestres cubains incorporent cette musique dans leur répertoire dès les années 1910, cela reste anecdotique et en réponse à la demande touristique.

Arturo O’Farrill, de retour des US dans les ‘40, passe le virus sautillant du jazz aux formations cubaines qui finissent par apprécier ce nouveau rythme et créent de vrais jazz-bands, qui bouderont cependant l’arrivé du ‘Be-Bop’.

Années ‘50, les ‘descargas’ et ‘jam’ se multiplient avec des musiciens copiant leurs aînés américains entendus à la radio ou sur place (Cab Calloway, Nat King Cole, Stan Getz…).

1952, 1er disque cubain considéré comme disque de jazz, joué avec des ‘jazzistas’ qui sont des amateurs de cette musique, animant les jam et la propageant partout où ils peuvent s’exprimer.

1958, création du ‘Club Cubano de Jazz’ qui annonce une proche multiplication de lieux ouvert au jazz, Paquito d’Riviera s’y distingue. Cette année, les troupes révolutionnaires entrent à La Havane et les complications contradictoires commencent…

De nombreuses visites de musiciens nord-américains, la présence permanente et la reconnaissance des jazzistas s’étoffe.

Début ‘60, l’ère ‘Chucho Valdès’ commence en s’imposant dans les jam de plus en plus courues.

Le dessinateur et chroniqueur français Siné passe un moment sur l’île. Il finit par y introduire le ‘Free’.

Dans les ‘70, ‘Chucho’ forme ‘Irakere’ qui aussitôt fait l’unanimité des jazzistas, malgré (ou grâce) à son fort attachement à la musique cubaine. Arturo Sandoval entre en scène. Le groupe ‘Afrocuba’ s’organise en 1976. Création d’un festival de jazz qui permettra de riches échanges entres musiciens de tous horizons.

L’histoire continue à ce rythme jusqu’aux années 2020. Jazz à La Havane, en province, aller-retour des musiciens américains, cubains, invités aux 4 coins du monde.

La seconde partie du volume commence par une tentative de définition du ‘jazz’ et de son développement dans le contexte socio-politique. Les critères choisis, s’ils peuvent sembler légitimes, un temps, restent marqués par le vison qu’en avait ‘Hugues Panassié’. Peut-être judicieux à l’époque de son expression, l’auteur à une forte tendance à réprimer toutes les nouvelles formes du jazz apparues depuis en les cataloguant comme musiques bâtardes et dénaturant l’esprit original… et ses propres concepts fondés exclusivement sur le ‘hot’, le ‘blues’ et le ‘swing’. Malgré de grandes similitudes entre la vie des créateurs US et les suiveurs cubains, Patrick Dalmace, après nous avoir détaillé la vie du jazz sur l’île, ne reconnaît pas chez les jazzistas leur caractère ‘jazzman’ pur (?). Quid de l’évolution de cette musique jusqu’à aujourd’hui ? Même si certaines formes sont bien discutables de par leur volonté plus ou moins avoué de rentrer dans un moule fortement commercial. Il est vrai, qu’à contrario de leur homologue du nord, les cubains ont pu garder (en les travestissant) leurs coutumes et croyances religieuses dans lesquelles les rythmes de tambours divers sont restés omniprésents jusqu’à faire partie intrinsèque de toute leurs musiques. Opposition du fond et de la forme ?

Du fait, justification de l’interrogation portée dans le titre, le reste du bouquin, dédié aux enregistrements des cubains prétendant jouer du jazz, ne semblent trouver grâce aux oreilles de l’auteur, ne répondant pas aux critères énoncés. Et de détailler, encore et toujours !

Surprise, il ne parle pas du disque du contrebassiste Orlando ‘Cachaïto’ Lopez, enregistré dans la capitale de l’île, pourtant un bel hommage à ‘Charles Mingus’ que l’on peut juger très réussi et qui ne dépareille pas dans une collection ‘Jazz’ digne de cette appellation !

Voici donc un livre qui fera date sur le sujet, mais qui n’intéressera que ceux qui partageront la vue de l’auteur… et les insomniaques.

Chez : L’Harmattan

Par Alain Fleche